首页>收藏·鉴宝>一品一鉴一品一鉴

《新青年》从创刊到终刊

《新青年》何去何从?

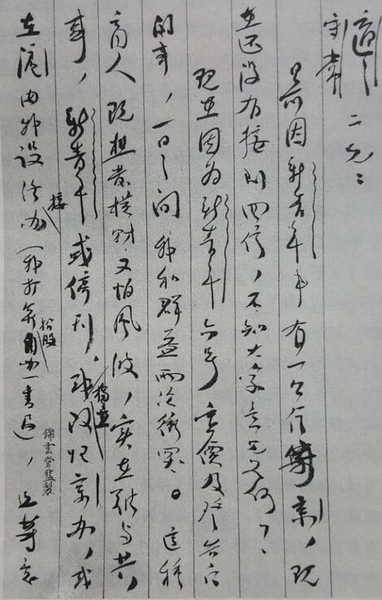

陈独秀在上海为商量《新青年》事宜致胡适、李大钊的信。陈独秀在上海独自主编《新青年》,遭遇了经费、稿源等方面的困境,他只好向北京同人求救。

五四运动爆发后,陈独秀也因散发《北京市民宣言》的传单而被捕。经多方营救和舆论声援,他被捕98天后获释。出狱后,陈独秀收回《新青年》编辑权。1920年1月29日,已被北大排挤出校的陈独秀又回到上海,《新青年》也随之迁回上海。4月26日,陈独秀致信李大钊、胡适、张申府、钱玄同、陶孟和等,就《新青年》何去何从的编辑方针,提出意见:“(一)由在京诸人轮流担任;(二)由在京一人担任;(三)由弟在沪担任?为时已迫,以上各条,请速赐复。”

此时,陈独秀正在筹组共产党,《新青年》也因之而染有党派政治色彩。8月2日,他在编完八卷一号的《新青年》后,给胡适去信,希望在二号(即下期)上,胡适“做一篇精彩的文章才好”。他仍想借重北大同人的笔力和社会影响力,扩大《新青年》的知名度,可这又谈何容易。

1920年12月,陈独秀去广州前,又先后给北京同人李大钊、钱玄同、胡适、陶孟和、高一涵、张慰慈、鲁迅、周作人、王星拱等人去信。前封信告知《新青年》“编辑事务已请陈望道先生办理,另外新加入编辑部者,为沈雁冰、李达、李汉俊3人。”这4人都是中共上海发起组成员。信中还期待“一涵、孟和、玄同诸兄能有文章寄来(因为你们3位久无文章来了)”在后一封信里,陈独秀也说:

“《新青年》色彩过于鲜明,弟近亦不以为然,陈望道君亦主张稍改内容,以后趋重哲学文学为是。但如此办法,非北京同人多做文章不可。近几册内容稍稍与前不同,京中同人来文又少,也是重大的原因,请二兄(指高一涵、胡适———引者注)切实向京中同人催寄文章。”

前封信在9人中传阅后,陶孟和建议:“《新青年》既然不准寄,就此停版如何?最好日内开会讨论一番,再定如何进行。”胡适当然清楚,《新青年》“色彩过于鲜明”已是既成事实,“今虽有意抹淡,似亦非易事。”他即致信陈独秀,提出解决问题的三个办法:“1.听(任)《新青年》流为一种有特别色彩之杂志,而另创一个哲学文学的杂志”。2.将《新青年》九卷一号移到北京,并发表一个宣言,内容是“若要《新青年》‘改变内容’非恢复我们‘不谈政治’的戒约,不能做到。”3.“孟和说,《新青年》既被邮局停寄,何不暂时停办”。

很快,周氏兄弟便表示了意见,周作人同意第二种办法。鲁迅也以为第二种办法“更为顺当”。至于宣言不谈政治,则认为大可不必了。陶孟和也给胡适来信,坚持第三种办法,并在信中说:“我很希望你们两人别为了这误会而伤了几年来朋友底感情。”这些意见,胡适很快便致信陈独秀,以征求他的看法。陈独秀看完信后,立即给他们9人回信,答复他们:不赞成《新青年》停刊,也不赞成宣言不谈政治,仍然表示:“弟甚希望诸君中仍有几位能继续为《新青年》做点文章。”

陈独秀太天真,已经成为中共上海发起组机关报的《新青年》,怎么可能会得到信奉自由主义的北京同人的支持。正在组党的陈独秀自然也不会放弃《新青年》,在得知北京同人的意见后,自知难以再说服北京同人,故在致胡适信中说:“你们另外办一个报,我十分赞成,因为中国好报太少,你们做出来的东西总不差,但我却没有功夫帮助文章。”至此,同人编辑已成昨日黄花,《新青年》终成为中共的机关刊物。

1923年6月,《新青年》由月刊改为季刊。1926年7月,《新青年》出版第五期后停刊,停刊也即终刊,一段颇为辉煌的历史结束了。文/张家康

编辑:邢贺扬

关键词:《新青年》 创刊 终刊 陈独秀 蔡元培 胡适 李大钊

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅