首页>人物·生活>秀·风采秀·风采

胡磊蕾:石缝中生长的“评弹花”

北京人对苏州评弹并不陌生,200多年前的故宫御花园,就曾荡漾琵琶与三弦伴奏的吴侬软语。据说,清朝鼎盛时期的著名艺人王周士,曾经晋京来给乾隆皇帝演唱声腔清爽干脆的姑苏弹词。王周士受宠,被赐予七品京官,得闲撰写了评弹理论著作《书品》《书忌》。书中,他立下正反14条规则,譬如“快而不乱,慢而不断……闻而不倦,贫而不谄”之类,成为后代评弹艺人的圭臬。

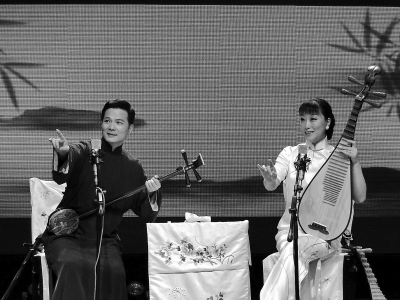

《绣神》剧照。

胡磊蕾自编自演《赛金花》。

200多年后的今天,当苏州才女胡磊蕾带着她的长篇弹词新作《徐悲鸿》进京演出,在国家大剧院受到观众满座的优等待遇时,说起来有些尴尬,古老的苏州评弹已经成为濒危“物种”,快要成为博物馆艺术而偃旗息鼓了。当一门艺术被冠以国家级、世界级非物质文化遗产称号时,它们所获得的是一种荣耀呢,抑或是一种伤痛,或许,二者兼而有之吧。

胡磊蕾,苏州人,现为国家一级编剧,1994年毕业于苏州评弹学校,继而在南京艺术学院戏剧文学系、南京大学中文系深造,曾以评弹作品《绣神》《徐悲鸿》连续获得第八届、第九届中国曲艺牡丹奖·节目奖。让苏州评弹与北京话剧产生亲密关系的,是她与人合作的弹词《雷雨》,该作品先于前两部作品,获得第六届中国曲艺牡丹奖。

正像京剧让古都北京平添一种韵味,评弹也使苏州增加一道风景。恰逢胡磊蕾的弹词艺术作品专场《磊蕾芳华》隆重推出,记者专程前往评弹圣地采访这位评弹才女。秋冬之交,江南寒意袭人,苏州古城细雨霏霏,远方游子却兴味不减。黄昏时分,1600米长的平江路弦歌不断,灯影幢幢,依稀想见南宋时期的繁华,而桂花糖和海棠糕的丝丝甜美,如同评弹唱段,回味悠长。

父亲督考挥戒尺

一分不够挨板子

都说棒打出孝子,鲜闻戒尺挞千金。

胡磊蕾的父亲就是这样严厉,戒尺常挥。显然,他是把仅有的一双女儿,当作两个儿子养了,惟愿她们学有所成,光耀门庭。而两个小女儿在家长“酷吏”般的管制、督促下,个个争气,事事争先,屡屡获得地区、省市、甚至全国各类作文考试前三名,“才女双双”——这在她们居住的浒墅关镇是出了名的。

浒墅关,是一个拥有2000多年历史的古镇,其旧名虎疁,得名于秦始皇到此掘墓求剑(传说吴王阖闾墓葬宝剑三千)。它地处京杭大运河两岸,得舟楫往来之便利,实为古今“商旅之渊薮,泽梁之雄钜”。这个闻名遐迩的“文化之乡”,既是明代剧作家冯梦龙(小说“三言二拍”之“三言”作者)的故里,又是诗人范成大、画家沈周、文征明留下题咏与墨宝的名埠。人说:“先有浒墅关,后有苏州城”。

胡磊蕾上小学时,考试不能不得满分,假如满分100时得到90分,那么被戒尺抽打10下是免不掉的。戒尺,这种体罚用具如今基本上已经绝迹,我们当中很少有人尝过板子冰冷刺骨、手掌热辣红肿的滋味。“我就曾因为未得满分,乖乖地伸出手来,挨板子,那叫一个疼啊!”

“父亲每逢周末,都带着我和姐姐去公园,或到郊外游玩儿,看山看水看花木,听歌听曲听鸟鸣……晚上,回到家后,爸爸让我们俩人比赛作文,比着写白天玩耍时的所见所闻……他做裁判,赢了,奖励一支笔或个小本子……9岁时,我就发表了自己的文学作品,散文《蚂蚁会游泳》刊登在报纸上,还被其他报刊转载。小学、中学,加起来,总共发表过上百篇文章吧。

“我也做过新闻呀。说起来,我还是记者出身呢。我是上海《小主人报》驻苏州记者站的站长,和我一样,我姐姐也是小记者。记得10岁时,我就接受了《苏州日报》记者采访,那是平生第一次被媒体关注。当时,姐姐得了全国作文考试第二名,我获得江苏省‘红花少年’称号、‘全国少先队好队长’的殊荣。于是,报纸以‘一对小记者姐妹花’为题,对我俩做了报道。不要以为,我原本在苏州艺校学的是弹词演唱,后来,突然一下子会写作,并能写出那么多获奖的评弹作品,短篇的、中篇的、长篇的,包括许多戏剧小品和舞台戏。我其实从小就擅长文学创作的。真的,我都很佩服我自己!欣赏我自己!”

评弹演唱走码头

月黑风高遇歹徒

一个人拔尖成习惯,容不得自己不是锥子——变棒槌。

15岁,胡磊蕾在刚刚走进的苏州评弹学校,遇到人生的第一道坎儿。

在校园,在千里挑一才选中的20多个评弹演唱学生中,她的文化课确实优秀,出类拔萃,但是器乐不通,只弹琴一项,就大大拖了她的后腿。

“我的文化课、说表课、唱腔课,成绩都很好,但,唯独弹奏课,居然考了一个68分!我的自尊心大受打击,严重受挫……什么时候,我胡磊蕾考试只得六七十分呀?!丢死人了!

“整整一个寒假,再加上一个暑假,父亲都骑自行车,驮着我……我则肩上挎着琴匣,还带上一个小板凳……每天早晨5点起床,赶到数公里外的观山脚下,去苦苦练琴。之所以要跑到僻静的山脚下弹琴,是怕‘呕哑嘲哳难为听’的琴声,搅扰了无辜的、睡梦中的邻里。父亲作陪,监工,我拨弄着不听使唤的琴弦,一练就是四五个小时。我的弹奏技艺突飞猛进,让授课老师倍感惊讶。

“原本,我是可以到百年老校——南京卫生学校念书的,那是一所专门培养护理和医技人才的职业学校。当时,我接到两份录取通知书,一份是‘曲艺学校’,一份是‘卫生学校’,考虑再三,我还是选择了前者。否则,我现在,也许就是一位收入颇丰的牙医了”。

干曲艺这行,几乎就是一种“贫困”抉择。

如今,凭着说书唱曲来挣钱,养家糊口,谈何容易。

她从评弹学校毕业后,来到苏州市评弹团。第一次“单档”(一人独自演唱,区别于两人的双档、三人的三档)外出演唱,就体验了早先贫苦艺人跑码头卖唱的艰辛,那是一种近似流浪者的辛酸经历。

“1995年,我自己一个人,背着琵琶到外地演出。一年300场演出,这是评弹团的演员必须完成的工作定额。巡演范围全是苏州评弹演唱的‘核心地带’。我不愿意和别人搭档到各地书场巡演,那种男女搭档的形式我很不习惯,一个人很好,就是‘辎重’不轻——背着一把琴已经够累赘的,还要带一个大箱子,里面装着化妆盒、演出服、换洗的衣服、洗漱用具、曲谱、书本,甚至蜡烛、火柴、手电筒之类……乡村有时候是停电的,泥巴路上甚至没有电灯。

“那是一次好吓人的旅程,我前往杭州的某个书场单档演出。长途汽车到站后,我独自下了车,还下来一群不三不四的坏小子。他们把我围了起来,连拉带拽地抢走了我的手机。我坐在行李上痛哭不止,幸遇一位过路的老奶奶,喜欢听评弹,见我带着琵琶,就知道我是演员。她问明缘由,给我指了路。大雨中,我跌跌爬爬地咬着牙独自将所有行李拖上山,打开房门。房屋的窗户纸是破烂、漏风的;电灯泡和开关都是坏的;桌椅、床褥是落满尘土的;房前屋后是有野狗叫的……刚刚在山下哭了一通,现在到了山上,又忍不住落泪……

“演出第一周,负责接待我的书场老板完全不把我放在眼里。老师傅(尤其是名角儿)享受的接风宴,自然是没有了。大冬天的,屋里也没有生火炉;吃饭,也只是稀汤寡水;演出费,唱一曲不过5角钱。我受到如此待遇,也不能全怪这位老板,他也要生活啊,书场原本就冷清,再遇上我这样刚走出校门、初出茅庐的‘菜鸟’,又是一个人‘单飞’,他怎么能不自叹晦气呢。他心里不高兴,很难再对我热情周到……更为难堪的,是地头蛇、小混混的无事生非,夜晚吹口哨,砸窗户;大白天就敢当众辱骂,甚至把我的琴弦剪断……”

但是,谁又能把一位评弹演员余音绕梁的声音剪断呢,那是办不到的。

“棋从险处生”,人也一样。遇到诸多“险阻”,反倒激发了她的“斗志”,曲子唱得格外高亢有力,具有冲天一吼的气概;缠绵之际,又是无比的柔情似水,让听众全然陶醉……

“演出第二周,情况完全颠倒了,犹如雨过天晴,或是北方民歌《翻身道情》所唱的那种感觉,我摇身一变,成为被盛情款待的VIP。

“书场老板专门买了两只鸡犒劳我;还特意置办了电炉子,为我取暖。

“原因是,演出预热了几天之后,我演唱评弹经典、长篇古书《七珠缘》的美誉不胫而走,大受欢迎。平时清冷的小小书场,一下子红火起来,村镇居民扶老携幼,年轻伴侣牵手而来,只见书场老板售票、点钱,忙得不亦乐乎。我在评弹学校所练就的‘十八般武艺’此时全都派上用场,而古老评弹艺术的原始魅力,在我的身上灵魂附体,乃至弦弦入扣、声声感人……

“我也不时地即现场发挥,即兴编词,我们业内人叫做‘现挂’,好让节目更接地气,也更结人缘。

“说到这里,还要感谢我的父亲,是他将师傅传给我的文言文的评弹曲本《七珠缘》(线装本),翻译成现代白话文;我所做的是其中将近一半的唱词创作出来,以适应今天的时代和今天听众的审美趣味。”

编辑:邢贺扬

关键词:胡磊蕾 苏州评弹 吴侬软语

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅