首页>书画·现场>讯息讯息

从百年前的图像看唐与回鹘时期龟兹石窟壁画

编者按:龟兹石窟寺院是佛教东传之路上的研究重镇,素为学界瞩目。学术著作《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》日前由文物出版社出版。本书充分利用20世纪初年用德、法探险队拍摄的图像资料对唐与回鹘时期龟兹石窟进行宏观思考和个案研究,也为讨论高昌回鹘与周边绿洲的互动提出了思考的空间。

龟兹(Kucha)古国位于丝绸之路北道,新疆天山南麓与塔里木盆地北缘。龟兹的佛教活动从公元3世纪始见于汉文史料,绵延至11世纪当地逐渐伊斯兰化为止,是中古时期声名遐迩的西域佛教重镇。今天散布在新疆库车、拜城与新和县一带的诸多佛教石窟寺及地面寺院遗址构成了昔日龟兹佛教文化的主要载体,龟兹石窟即是此地各处石窟群的统称。

一、 唐与回鹘时期龟兹石窟遗址分布

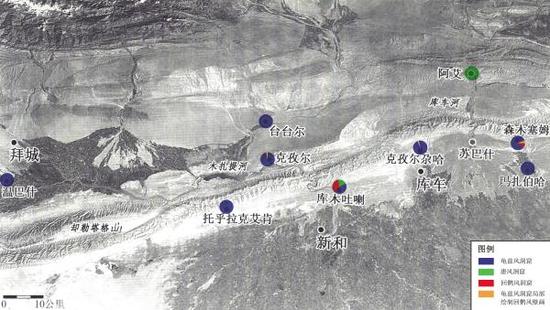

前贤在讨论龟兹地区“汉风洞窟”的研究中涉及到多处洞窟。在参照前贤研究工作的基础上,根据实地考察以及界定的唐风洞窟与回鹘风洞窟定义,本书所记龟兹地区唐风洞窟与回鹘风洞窟遗址分布如下。

(一)龟兹唐风洞窟

龟兹唐风洞窟遗址分布于库木吐喇石窟与阿艾石窟。库木吐喇唐风洞窟遗址分布最为集中,均分布在库木吐喇石窟窟群区内(图1),在库木吐喇谷口区未发现唐风洞窟遗址。阿艾石窟是一处单体的唐风洞窟。此外,库木吐喇石窟寺院中的地面佛寺遗址夏哈吐尔(Xiahetuer)佛寺曾出土过唐风壁画残片。

(二) 龟兹回鹘风洞窟

龟兹回鹘风洞窟遗址主要分布于库木吐喇石窟与森木塞姆石窟,其中库木吐喇石窟窟群区保存的回鹘风洞窟数量最为集中,而在库木吐喇谷口区没有发现回鹘风洞窟遗址;森木塞姆石窟存在少量的回鹘风洞窟(图2)。

图3 龟兹地区主要石窟寺院遗址中龟兹风洞窟、唐风洞窟与回鹘风洞窟分布示意图(据《区段与组合——龟兹石窟寺院遗址的考古学探索》图1修改而成)

从目前洞窟遗址的分布情况来看,除阿艾石窟为一处单体唐风洞窟以外,龟兹地区唐风与回鹘风洞窟主要分布于本地延续开凿的龟兹风石窟群中且与龟兹风洞窟杂糅建造,是为龟兹地区唐风洞窟与回鹘风洞窟的分布特点。关于龟兹风洞窟、唐风洞窟与回鹘风洞窟遗址的分布具体情况请参见图3。

二、 库木吐喇第16窟壁画复原

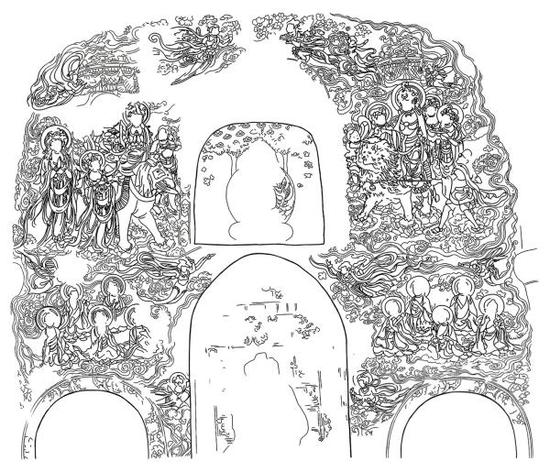

根据柏林亚洲艺术博物馆编号B 1220、B 0086历史照片与巴黎吉美博物馆编号AP 7050历史照片记录,库木吐喇第16窟主室正壁开圆形拱龛,龛内绘制佛身光图案。正壁龛上方开小龛,龛内正壁左侧残存贴塑佛身光,身光后左、右两侧绘双树,双树的树冠相接。小龛内顶部中央绘团花,龛顶左侧从内至外绘一身吹排箫飞天,飞天下绘云气纹,飞天外侧绘一只展翅飞翔的仙鹤。龛沿处绘一圈装饰花纹。小龛外左、右侧对称绘制文殊菩萨(Ma?ju?rī)与普贤菩萨(Samantabhadra)及胁侍人物。小龛左侧绘骑狮文殊菩萨及胁侍,文殊菩萨项饰璎珞,臂腕配钏,右臂平伸,右手掌心朝上,左手抚于左腿上,右足曲置,左足下垂,踏莲花,半结跏趺坐于狮子上。文殊菩萨顶有头光,上绘华盖,周围绘制三身胁侍菩萨,左侧胁侍菩萨中前面一身供养菩萨为托盘供养,后面一身供养菩萨双手合十。文殊菩萨及周围胁侍菩萨均丰腴华美,表现出典型的唐代造型特点。文殊菩萨左下方绘制一身牵狮昆仑奴,昆仑奴背向观者面向文殊菩萨,昆仑奴及狮子均踏莲花。整组形象周围饰以云纹及飞天(图4)。(编者按:此处省略)

根据巴黎吉美博物馆编号AP 7050历史照片,参考翻转后柏林亚洲艺术博物馆编号B 1220和B 0086历史照片,本书复原库木吐喇第16窟主室正壁壁画并绘制线描图如下(图5):

第16窟主室枭混线上的石榴卷草纹以土红色勾线,线条提按流动如生,富有韵律。根据格 伦威德尔的记录,花卉中间有紧那罗(Kinnara)形象,格伦威德尔将此紧那罗形象以及左、右侧壁枭混线部分装饰花纹带作了线描图,德国探险队揭取紧那罗壁画以及左侧壁部分花纹带壁画并带回柏林。德国柏林亚洲艺术博物馆今编号Ⅲ 4444壁画残片(图6)就是此紧那罗形象。紧那罗上身为人身,下身为鸟身形象,笔者判断应为迦陵频伽(Kalavi?ka)像。

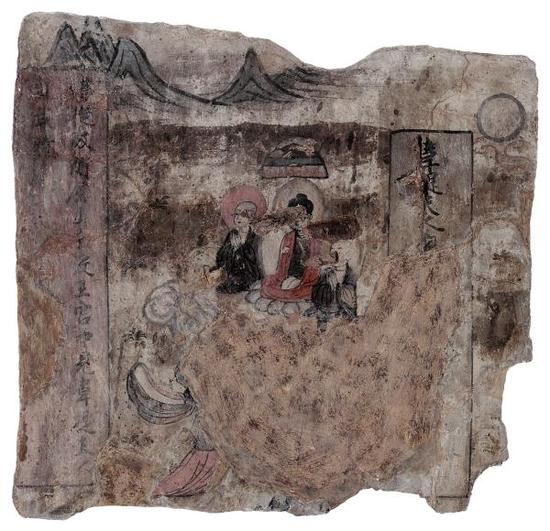

今藏德国柏林亚洲艺术博物馆编号Ⅲ 9374壁画残片(图7)笔者识读其上题记为“佛从岐阇屈山中没王宫中见韦提夫人自武时”,这与渡边哲信记录的文字内容完全一致,再根据巴黎吉美博物馆编号AP 7052历史照片,本书判断编号Ⅲ 9374壁画残片原绘在第16窟主室左壁北侧观无量寿经变中未生怨立轴部分。

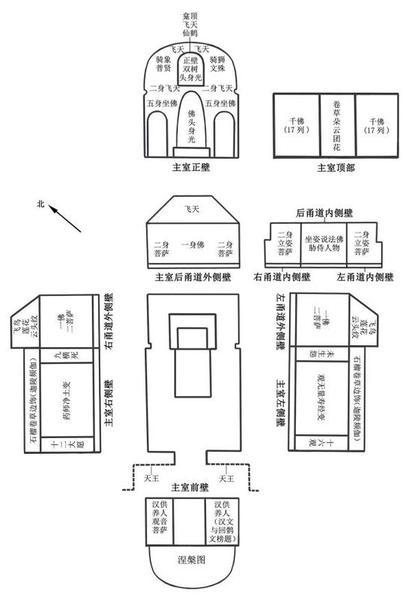

(编者按:此处省略)通过综上记录、辨识与核对,复原后库木吐喇窟群区第16窟主室各壁面题材、内容与位置分布情况请参见下图(图8)。

三、 库木吐喇第15~17窟主室中心柱正壁龛内塑像尊格重构

库木吐喇窟群区第15~17窟主室正壁主尊塑像虽然不存,但通过前揭壁画的复位缀合,运用石窟中塑像与壁画间的配置关系,参照同时期内地石窟遗存所提供的组合样式,本书对库木吐喇第15~17窟的主尊塑像尊格进行重构。通过对塑像尊格的重构可以深入探讨这三个洞窟体现的佛教信仰以及当初建窟造像的动机及意义。

从格伦威德尔《新疆古佛寺》的记录与巴黎吉美博物馆馆藏编号AP 7050与AP 7055历史照片来观察,库木吐喇第15~17窟的主尊塑像在20世纪初年就已无存,但法国探险队的历史照片提供了第15与16窟中心柱正壁龛内绘有佛头光与身光图像,且笔者从第15与16窟龛型高度上判断原龛内应塑有坐佛像。第17窟虽然已经基本塌毁,但第15与17窟对称建造,故判断其主室中心柱正壁龛内也应为坐佛像。从库木吐喇第15~17窟组合关系以及壁画的样式与风格判断,三窟应为同时期开凿绘制,故而可以认为库木吐喇第15~17窟的主尊塑像之间有着内在的联系。本书将这三尊坐佛像放入一个整体组合环境来判断其尊格及造像组合关系:第16窟位于中间,中心柱正壁主尊塑像高度高于两侧的第15与17窟中心柱正壁主尊塑像高度,显然其位置更加重要。联系中原内地三佛并坐样式,本书判断库木吐喇第15~17窟主尊塑像也应是塑有内地三佛并坐的组合样式,并且极有可能采用武周时期流行的三佛并坐新样式,即第16窟主尊塑善跏趺坐弥勒佛像,第15与17窟主尊塑结跏趺坐的阿弥陀佛(或释迦牟尼佛)像与释迦牟尼佛(或阿弥陀佛)像。

中原腹地在东魏、北齐至隋代之际出现释迦牟尼佛(?ākyamuni)、阿弥陀佛(Amitābha)与弥勒佛(Maitreya Buddha)三佛并坐造像组合样式,以释迦牟尼佛为主尊,两侧配置阿弥陀佛与弥勒佛,造像实例如下:(编者按:此处省略)

由以上造像遗存实例可知,弥勒佛是武周时期三佛并坐组合中变动的因子,这种变动,表面上缘于唐代兴起并流行的净土信仰,它的深层寓意则直接与高宗武则天时期武则天对弥勒倍加推崇密不可分。武则天曾命令两京及诸州各置大云寺各藏《大云经》为其登基作政治宣传。武周至玄宗开元年间正是安西都护府在龟兹实施行政管理的稳定时期,安西境内就文献与考古遗存可知曾建有大云寺。从新罗僧人慧超撰《往五天竺国传》记载来看唐玄宗开元十五年(公元727年)龟兹境内曾建有大云寺,(编者按:此处省略)由慧超记载可知,安西大云寺主秀行原为长安七宝台寺僧,大云寺都维那义超原为京中庄严寺僧,大云寺上座明恽亦原为京中僧人,这些京都地区的僧人进入龟兹管理安西四镇的汉僧事务,他们将京都宗教信仰与图本样式直接带入龟兹是当然之事。虽然慧超记载的年代是唐玄宗开元十五年(727年),但从大云寺的寺名记载可知,龟兹在唐玄宗开元初年还是一直延续武周时期崇奉的弥勒信仰。

此外,安西四镇中的疏勒(喀什,Kashgar)与碎叶(Suyab)从文献与考古遗存来看也曾建有大云寺。大云寺的主要特征是供奉弥勒,为武则天政权服务。据此,本书推断安西都护府设立在龟兹时期建造的大云寺应当流行弥勒信仰,那么当时汉人在库木吐喇开凿唐风洞窟供奉的塑像和壁画内容与大云寺奉祀弥勒信仰应有密切的联系。在唐武周时期至安史之乱前唐朝大一统的政权下,安西移民的汉人、汉僧与将士在政策、思想、文化上均与中央保持一致,中央两京地区对弥勒信仰倍加推崇,安西地区使用从两京地区(尤以洛阳为先)创立的三佛并坐造像组合新样式,强调弥勒佛的中尊地位则是其合理的推断。

就目前遗存来看,内地三佛并坐造像组合并未开凿于中心柱窟组合中。库木吐喇窟群区第15~17窟设计者与建造者将汉地流行的三壁三龛或同一壁面三佛并坐造像组合样式安置在龟兹三个中心柱窟正壁龛内组合,这是武周至玄宗开元年间两京地区流行的三佛并坐组合样式在龟兹中心柱窟中的移植与流传,并表现出汉地图本样式在进入龟兹后与当地文化风尚的适应与调整。

(刘韬,博士,副教授。中央美术学院(微博)艺术学博士,现于中国人民大学哲学院博士后流动站从事博士后研究工作,主要研究方向为中国宗教美术研究。)

编辑:杨岚

关键词:回鹘时期龟兹石窟壁画 龟兹石窟壁画

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅