首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

国家文物局披露调查确认甲午海战沉舰经远舰始末

经远舰遗址位于辽宁省大连市庄河黑岛老人石南边海域。2004年夏,水下考古队依据资料线索与磁力仪物探数据在该处发现铁质沉船残骸,并推测为经远舰。为了推进甲午沉舰系列调查与研究,经国家文物局批准,2018年7~9月,国家文物局水下文化遗产保护中心、辽宁省文物考古研究所、大连市文物考古研究所联合组队,对该沉船点展开专项调查工作,确认是甲午海战北洋海军沉舰——“经远舰”。这是继“致远舰”之后,我国水下考古工作获得的又一重大成果。

调查经过

本次调查工作始于2018年7月13日,直至9月26日结束,海上历时近两个半月。参与调查的水下考古队员,除上述机构的成员外,还汇集了海南、广东、福建、江苏、山东、湖北、天津等省市的19名人员,加上物探与协助人员,队伍达26人。同时,还委托广州打捞局承担专业潜水抽沙工作、上海遨拓深水装备技术开发有限公司提供水下三维声呐扫测等服务。调查使用“浙奉662”甲板货船为海上作业船,提供工作空间、电力供给、潜水平台、起吊作业以及生活住宿等需要,“中国考古01”船也赴现场协助调查。

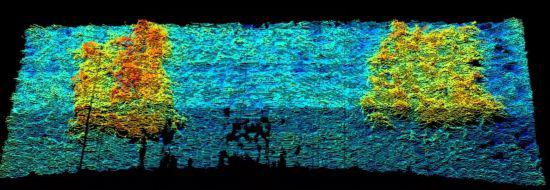

遗址区域水深约10米,能见度差,长时间不足半米,对水下的工作,尤其是摄影工作造成极大不便。为应对水下能见度不足、大范围遗址的宏观展现较难等现状,调查工作还加大了物探技术投入,包括运用多波束海测、三维成像、差分定位等,大幅度提高了工作效率。

本次水下考古调查工作分两个阶段:

第一阶段,主要工作目标为搜寻、定位并评估沉舰状况。水下考古队利用多波束等仪器设备采集遗迹数据,通过数据比对与档案分析,结合潜水探摸,搜寻、发现并确认了“经远舰”的准确位置,并找到了可以标识其身份的环形防护装甲带——“铁甲堡”;同时,根据舰体姿态和倾斜度推断,初步判断舰体应为倒扣状态。

第二阶段,工作目标为局部清理以确认沉舰身份,并究明沉舰保存状况。水下考古队在舰体中后段右舷外壁进行抽沙作业,陆续揭露舷侧舰体结构,包括舷梯、舷窗、各种管道设施等,各部件均呈倒置状态,印证了初期对舰体倒扣的推断。为确定沉舰身份,水下考古队制订了专门的工作方案并开展了一系列水下考古作业,终于在9月15日发现了深埋于海床面以下5.5米处的“經遠”舰名,为木质髹金字体,悬挂于舰舷外壁,由此确证此艘沉舰为甲午海战北洋水师沉舰“经远舰”。

此外,水下考古队员还在遗址清理中发掘出一块木牌,清晰戳印有“經遠”二字,亦可佐证对沉舰身份的判定。在工作结束之前,考古队对木质舰名进行了必要覆盖,对抽开的舰体区域进行了全部回填。最后采用牺牲阳极的办法沿铁甲堡周边焊接锌块,以此延缓海水对铁舰的腐蚀。

舰体遗迹

为进一步了解舰体长度及残损状况,水下考古队沿舰体的艏、舯、艉部进行局部清理。在艏部最前端发现有艏柱、锚链、舷板等遗迹;在艉部及舰体外围发现大量散落的钢铁构件,甚至还在舰体上发现了后期盗扰与强拆时留下的痕迹,一些钢板被打砸弯形,边沿被强力撕裂。

本次清淤发现的主要舰体遗迹有:

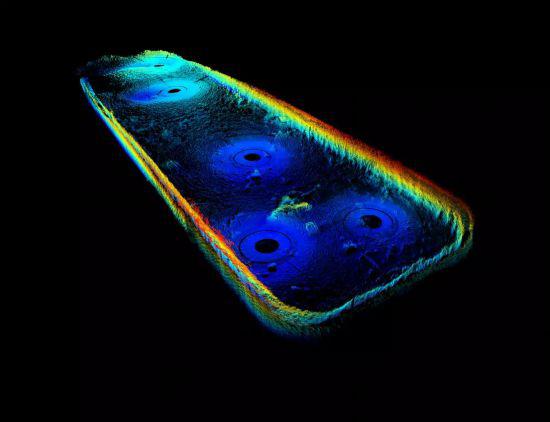

铁甲堡遗址上最为明显的迹象,出露于海床上,由前往后倾斜,前部铁甲堡高达1.8米,往后部逐渐沉入泥中,全长约42米。铁甲堡是“经远舰”最明显的标识,不同于“定远舰”的全副装甲带,设计时只考虑了水线附近的装甲,因而高度只到1.8米,其形状:下部倾斜可接弧形肋骨,上部稍平,接平甲或穹甲板。铁甲堡整体由最外部装甲、内部衬木、最里钢板三部分构成,整体厚达50厘米。通过本次调查使用的水下三维声呐呈像技术,可清晰看出铁甲堡在海里的全貌,以及下凹与内倾的迹象,这也是调查之初对舰体倒扣推测的根据。

艏柱位于舱体最前端,呈竖直状态,揭露近1米高,铁质,断面呈正三角形,边长20厘米,两侧边有凹槽,可往后接入左、右两侧的船壳列板。左舷列板已无存,右舷列板绵延近5米(因倒扣位于左面),并发现锚链一段,悬挂于列板外。

排污管为舰体往外排放废水的管道,在左、右舷边均有发现,形制一样,圆形铁管,贴于舷侧板外,全高计65厘米,口径12厘米。管口因倒置而朝上,管口处有外弧的保护盾,将管口固定在中间。

登舰梯子发现于右舷,木质,圆角长方形,长71、宽16厘米,用三枚铆钉固定在外壳列板上,梯子外沿开有两个小口,方便用手抓握攀爬。

舷窗圆形,外框铜质,铆钉固定于外壳列板上,内径24厘米,镶入的玻璃保持完好。该舷窗位于艉部的军官住舱,透过玻璃可以确认舱内淤满细泥。

倒煤渣口在右舷外发现,类同于排污管,形制更大,为方形铁管,管口长52、宽35厘米,在管口处有更宽大的保护盾。

“經遠”铭牌木质,外表髹金,楷书,字体大小52~57厘米,按字体中心算位于泥巴下5.5米深,两字间距1.2米,每个字用一块整木板使用“减肉”雕成,木板边沿随行,从字体间缝中用铆钉固定于外壳舷墙上。

出水遗物

调查提取出水大量遗物,择选出的标本达500余件,种类十分丰富,包括铁、木、铜、铅、玻璃、陶瓷、皮革等材质。其中,铁质品以底舱的梁架、肋骨、舷板为多见,木质品有甲板、舱室壁板、格扇门等,铜质品有炮弹、管材、舷窗等。个别文物标本还刻有德文铭牌(印证此舰由德国制造)。代表性文物包括:铁质小锅炉(为启锚机提供蒸汽动力)、斜桁、大横肋、舷窗、舱门、铁甲堡衬木等舰体结构设施,毛瑟步枪子弹、威布列左轮手枪子弹(WEBLEY)、37毫米哈乞开司速射炮弹、47毫米哈乞开司速射炮弹等武器弹药,锉刀、扳手、冲子等检修工具等。此外,还发现53毫米格鲁森炮弹药筒、120毫米炮弹引信,这两类武器均不见于“经远舰”出厂档案,应属1894年“甲午海战”前紧急添置的武器装备,以加强艉部火力。

各种小口型武器合照(53毫米格鲁森炮弹药筒、发火管、37毫米哈乞开司速射炮弹药筒、47毫米哈乞开司速射炮弹药筒、毛瑟步枪子弹、威布列手枪子弹)

能印证舰体身份、还原海战事实的文物有:

木签牌薄木牌,圆首,戳印“經遠”二字,字体带墨痕,有凹痕。为金属印章蘸油墨用力印成,尺寸小,长7.3、宽5、厚0.5厘米。

天幕杆发现于艉部右舷。木制杆身,断面为长方形,端头装入铜质挂件,其下原为三条斜拉的铜杆,均已残断。安装于艉部甲板上挑高以挂遮阳蓬之用。此件文物木头上全是火烧痕,几乎炭化,印证海战中被击中起火之说。

斜桁发现于艉部右舷。木制圆杆,一端拆损,断口参差不齐;另一端套入铁质悬挂装置(残失),用三道铁箍固定在木杆上。

发火管点燃炮膛内发射药包。铜质中空管,内有铜丝为导线,头部两侧印有“東”“局”二字。可证实为“江面制造总局”东局制造,为电发火管。

弹药筒53毫米口径格鲁森炮弹药筒发现于艉部,底部呈环状印有“PATRONENFABRIK*KARLSRUHE”,为德国卡尔斯鲁厄市弹药筒工厂所制。印证为临时添加的武器。

外壳列板残件从舰体上撕裂下来,上、下沿接板,还残存有小块外接的钢板。残长达4米,列板高2米。此块板能确定每块外壳列板的高度。

舵轮残件木质,仅存一小段,圆弧状。外弧长31厘米。

发现与意义

“经远舰”是中国清朝北洋海军的重要战舰之一,由德国伏尔铿(Vulkan)造船厂建造,1887年1月3日下水,舰长82.4米(水位线)、宽约12米,航速15.5节,主要武器包括克虏伯210毫米口径火炮2门,150毫米口径火炮2门。鱼雷发射管4具。“经远舰”于1887年底回国,当时作为“致远舰”的僚舰,入编北洋水师。著名将领邓世昌、林永升分别出任两舰的管带(舰长)。1894年9月17日,中日甲午海战在黄海北部大东沟海域爆发,北洋海军官兵奋勇抗战,此役清军损失战舰四艘,分别为杨威、超勇、致远和经远。战斗中,致远、经远二舰在邓世昌、林永升的率领下,奋勇杀敌,不幸先后沉没。其中“经远舰”以一敌四,遭受日军吉野、高千穗、秋津洲、浪速四舰围攻,全舰官兵在管带林永升的率领下毫无惧色,奋勇接战,至死不升降旗。全舰官兵二百多人,除十余人泅渡到老人石得以幸存外,绝大部分与舰同沉。

经过调查确认“经远舰”舰体翻扣在海床上,由艏至艉倾斜2~3度左右,总体残长约80米,宽12米,最大埋深距海床泥下6.4米。舰艏朝向为北偏东17度,舰体在沉埋之后,遭受过后期破拆,尤以艉部为甚。据此推断,“经远舰”底舱已无存(动力机舱),大部分生活舱室及甲板上的武器装备因舰体翻扣而得以保存。整体评估“经远舰”保存状况要远好于“致远舰”(后者仅存底舱最下部分)。

调查发现可以印证一些史料记载。首先是解决“经远舰”沉灭地的争议,在此之前,沉灭有在大鹿岛、庄河、海洋岛等地方的争议,而所收集到的日方经纬度,已经标注到岸上,而此次随着“經遠”铭牌的发现,就此确证经远沉灭于庄河老人石(旧称虾老石)的南面,与民国《庄河县志》的记载“舰在虾老石东八里许”最为接近。从黑岛岸边看,老人石在黑岛的东面,记述者或未亲自到海上而记之为东。

就倾斜度而言,由于舰体较长,2~3度的微小倾斜,也让艏、艉的高差达到2米以上,自然也导致同一深度,舰体前、后部不在同一层舱室中。按当前的深度,艏部被破坏到第二层生活舱,而艉部仍旧是第一层的动力底舱,这在发现的遗物里有明确体现。其中,艏部发现一些水烟袋、麻将牌、马扎、油灯、木盆、皮鞋底等物品,该处为下级士兵的生活舱室,多为私人使用物品。而艉部的生活舱甲板(军官住舱)仍位于泥下1.5米深,当前深度发现多个螺丝刀的木柄、铁质板手、煤块,可确认为底层机舱的物品,其下面有延续的穹甲板(抽沙有局部揭露,个别地方被砸出窟窿)。在清理艉部外围,在2米以上的深度,仍旧是底舱构件,包括密封舱门、大横肋、工字梁、铅质水管、通水总管等,呈散落状分布,为盗捞形成。

对于排水量2900吨的钢铁战舰而言,甲板上除主炮台外,桅杆、烟囱都无法支撑如此重量。而以主炮台为支撑点,再到艉部后沿,颠倒过来,其倾斜度也正好符合水下舰体(铁甲堡)在海床上的斜度,也能推知主炮台能保存下来。

从位于艉部的右舷“經遠”铭牌观测,其外壁钢板无损伤,无变形,铁甲堡到上甲板舷墙处也无弯折;玻璃舷窗舱内为细泥,表明无大的裂口。可以推知,艉部的生活舱室应该还保存较好,尤其是靠右舷区域。这也得益于舰体往后倾,艉部埋得更深一些。

右舷处发现折断的桅杆斜桁、天幕杆等甲板上的建筑,也印证舰体在由左向右倾斜时,被折断于该侧。木杆上的火烧痕、以及一批因高温而自爆的弹药(发现一些37、47、53毫米口径由内往外炸开的炮弹药筒),证明“经远舰”与“来远舰”一样,艉部被严重烧毁,当时来自吉野舰的观测是钢梁裸露,烟尘冲天。

此外,其他推测,如毛瑟步枪子弹在艏部区域较多发现,或印证在海战之初,“经远舰”士兵确有持枪欲登“比睿舰”之举。艏向东北,或许“经远舰”有回航归队的意图。“经远舰”一侧受弹翻沉,而姊妹舰“来远舰”在威海湾也是一侧中鱼雷而翻沉,这在北洋海军其他沉舰中未曾出现,或许是水密舱室设计原因。相信,将来在对本次考古调查资料进行仔细研究后,应该有更多发现。

“经远舰”水下考古成果是近年来有关近现代沉舰水下考古的又一重大发现,对于甲午海战史、海军史、舰船史的研究具有极其重要的历史与科学价值。一些调查实物的发现,为研究工作提供新的认识,如“經遠”铭牌是首次发现的北洋海军舰的舰铭牌,其材质、工艺及安装方法也是首次明确。“甲午海战”是木质风帆战舰被蒸汽机装甲战舰取代以后,世界海军史上发生的第一次大规模海战,也是各国海军教科书上的经典案例,甲午海战沉舰的水下考古工作,为世界海军史的研究提供了无与伦比的考古实物资料。同时,“经远舰”是德国历史上设计建造的第一型装甲巡洋舰,与“定远舰”都出自同一位设计师(鲁道夫哈克),在结构中也有极大相似之处,比如水线特甲堡的横空出世,就是对“定远舰”铁甲的局部择取,“经远舰”的水下调查发现为世界海军舰艇史的研究提供了弥足珍贵的实物资料。

最后要特别说明的是,甲午海战是东亚近现代史上的标志性历史事件,也是中日历史发展的分水岭,对于大清帝国而言,这一战争终止了光绪皇帝、李鸿章等晚清上层统治者试图通过洋务运动和海军建设实现富国强兵的历史进程,中国由此滑入积贫积弱、任人宰割的深渊;对于日本方面而言,冒险决战、一战而扬名于天下,终于可以以战胜者的姿态重新审视天朝上国,从而助长了其征服中国、独霸东亚的野心。以史为鉴,“致远舰”“经远舰”的水下考古工作,为凝聚民族力量、实现富国强兵提供了难得的历史教材,具有十分重要的现实意义。

编辑:杨岚

关键词:舰体 调查 水下 考古

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅