首页>专题>12届全国政协双周协商座谈会>十二届全国政协第五十四次双周协商座谈会 十二届全国政协第五十四次双周协商座谈会

全国政协“国际科技合作与大科学计划”双周协商座谈会发言摘登

■全国政协常委、外事委员会主任,中国工程院院士潘云鹤:科技研究要从“跟跑”转向“并跑”“领跑”

我国的科技研究要努力从“跟跑”转向“并跑”与“领跑”。国际科技合作也需要及时完成这种转变,进入一个“我国主导”或“参与主导”的阶段。

要成功主导国际科技合作,关键是要提出好的合作项目。这类项目应具备4个条件:属于我国发展的重要需求,如提高工业化、城镇化、信息化、农业现代化、绿色化的水平;具备在我国实施的优势或潜在优势,如体制优势、后发优势、人力优势等;能导致合作各方共赢,即皆有收益,当然各方收益的大小与位置不尽相同;具备科技探索的前沿性,如在信息、生物的前沿领域,各方科学家就都会有参与探索的兴趣。

当前,我国有不少项目符合上述合作条件,比如:

一、 智能城市的国际合作。随着互联网、云平台、大数据和物联网的发展,智能城市正在成为当今各国城市建设的取向和选择。目前我国正值城镇化高潮,城市建设存在“千城一面、缺乏特色”、交通拥堵、环境污染等城市病,同时面临经济结构调整与升级等挑战。但我国“智慧城市”建设规模巨大,政府管理能力强大,掌握数据完整丰富,具有潜在优势。开展国际合作可以形成由我方主导的共赢。通过国际合作,我们可吸收借鉴发达国家的城市规划经验与理念,引进信息、能源、环境等产业、成果和技术,对于促进我国城镇化、工业化发展有直接意义。

二、 新一代人工智能研究计划。在未来几十年中,人工智能(AI)将成为信息化发展的重要驱动力,并将广泛应用于交通、制造、信息服务、科学研究、城市建设、经济管理和国防现代化。60年来,我国一直在AI领域中不光跟跑美欧,并力求创新。我国在跨媒体智能和信息服务等方面开始形成优势,而且还率先成立了UNESCO(联合国教育、科学及文化组织)旗下的“国际工程科技知识中心”。因此,我国需尽快实施“中国AI2.0”重大专项研究计划,并随后实施相应的国际合作计划。

■全国政协委员,国家中医药管理局对台港澳中医药交流合作中心主任杨金生:以“一带一路”为契机推进中医药国际发展

中医药是中华民族的传统医学,自古以来就是丝绸之路商贸活动的重要内容。但由于文化背景不同,中医药基础研究和标准化体系薄弱,中医药国际科技合作面临难得的机遇和挑战。围绕国家中医药战略规划纲要和“一带一路”发展规划,建议:

一、 加强顶层设计,统筹“一带一路”中医药发展规划。成立“一带一路”中医药工作领导小组,制定中医药与沿线国家地区合作的战略布局,从外交、人文交流、医疗服务等多个层面考虑,统筹外交、教育、商贸、卫生和中医药等部委局的工作,确保政策措施和规划的贯彻落实。

二、 加强科研合作,在国际规则标准制定上掌握主动权。一要设立国家中医药标准化专项基金,在WHO(世界卫生组织)、ISO(国际标准化组织)等组织制定颁布中医药名词术语、技术产品、设备服务等相关国际标准,把中医药国际化落到实处。二要加大海外科研合作专项投入,在海外建立科研合作基地,推动中成药国际注册和质量标准进入美国和欧盟药典;推进针灸大科学计划,开展国际多中心临床研究,用大数据提供针灸疗效的证据,满足国际化要求。

三、 加强主动引领,优先资助一批国家级的重点合作项目。优先资助一批中医药医疗、教育和服务贸易项目“走出去”,以中医针灸独特的适宜范围和良好的治疗效果,让患者体验到疗效,让同行了解到内涵,使中医药“走出去”后能够站住脚,发挥项目以点带面的辐射和引领作用。

四、 利用国际组织,扩大中医药的学术影响力。世中联和世针联均是在我国注册的国际组织,建议大力资助两个学会开展文化遗产保护、学术交流与合作,寻求中医药在非物质文化遗产保护和非专利文献清单等知识产权框架外的服务与探索,兑现中医针灸申遗时对联合国教科文组织的承诺,提高中医药的世界认知度和贡献度。

■全国政协委员,中国科学院水生生物研究所副所长徐旭东:以大科学装置建设推动原始创新

上世纪80年代以来,我国已运行和在建的大科学装置达20多个,在国家科技创新体系中具有不可替代的作用。就进一步合理规划大科学装置建设,提升我国基础前沿科学的原始创新能力,建议:

一、 以大科学装置建设推动原始创新。当前,我国科学技术水平处于并行和跟跑较多、领跑较少的阶段,在大科学装置建设方面更是以追赶为主。对此,一方面要“补课”,在不同领域有一个相对均衡的发展,但同时也要敢于发起新的大科学计划,设计新的大科学装置,探索新领域、新理论,提出新概念。

二、 逐步形成大科学装置的集群效应。随着大科学装置增多,还应注意进行优化布局,在某些领域形成集群效应,一方面促进学科交叉、降低管理成本,另一方面与大学、研究机构相联合更好地服务于基础科学研究目标,提升多学科原始创新能力,形成协同效益和综合优势。

三、 重视对科研队伍和管理人才的投入。建设大科学装置要向国际一流看齐;同样,对于科研活动的管理方式、以购买力计算的人员收入水平等方面也应当与国际水准具有可参照性。尤其是在几乎没有横向经费提成和技术成果转化收入的基础前沿领域,需要有相应的政策,吸引和稳定科研队伍和管理人才。

编辑:刘小源

关键词:科学 国际 计划 国家 建设

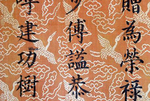

河北南宫发现明成化年间七彩圣旨

河北南宫发现明成化年间七彩圣旨 探访韩国“世越”号沉船

探访韩国“世越”号沉船 韩国前总统李明博首次出庭受审否认检方指控

韩国前总统李明博首次出庭受审否认检方指控 联合国秘书长呼吁各国根除腐败

联合国秘书长呼吁各国根除腐败 伊拉克和中国油企签署油田开发合同

伊拉克和中国油企签署油田开发合同 意大利总统任命朱塞佩·孔特为新政府总理

意大利总统任命朱塞佩·孔特为新政府总理 空军“红剑-2018”演习致力提升体系制胜能力

空军“红剑-2018”演习致力提升体系制胜能力 马德里上演斗牛表演

马德里上演斗牛表演

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅