首页>专题>12届全国政协双周协商座谈会>十二届全国政协第五十四次双周协商座谈会 十二届全国政协第五十四次双周协商座谈会

全国政协“国际科技合作与大科学计划”双周协商座谈会发言摘登

■全国政协委员,中国科学院高能物理研究所学术委员会加速器分会副主任高杰:开展国际科技合作与大科学计划

国际科学合作与大科学计划意味着对代表人类最高科学目标的追求,意味着集世界一流的人才、理论设计与工程技术为一身。任何国家要想成为世界科技强国,就必须要通过以我为主的国际科技合作与大科学计划的成功实施来通过这场“国际考试”,以证明和体现自身的真实能力与贡献,因此它也是通往世界科技强国的必经之路。

世界上一些国家和地区通过开展国际科技合作与大科学计划走到人类科学技术前沿,积累了一些成功的经验,值得学习和借鉴。这些国际科学合作与大科学计划,都大大促进了科学、技术、文化、教育、经济以及政治和军事领域的发展,积累了丰富经验,取得了大批重要成果,对我国未来的高水平发展具有重要的借鉴意义。

我国科学家根据国家“两个一百年”的发展目标也及时提出了在热核聚变领域的CFETR(中国聚变工程实验堆),在高能物理领域的大型环型对撞机CEPC-SPPC(环形正负电子对撞机和超级质子对撞机),在引力波方面的“天琴”计划等,这些都将是具有重要应用与科学价值的国际合作与大科学计划,意义十分重大。对上述项目,希望有关部门能够高度重视,在广泛听取专家意见的基础上尽快进行论证,给予稳定支持,确保国家目标实现,同时着力提升我国在参与的国际大科学工程中的显示度和参与水平。

■全国政协委员,中国铁道科学研究院首席研究员黄强:利用高铁技术优势 开展国际科技合作

高铁是具有中国特色的专业。截至2015年底,我国高铁运营里程超过1.9万公里,居世界第一,占世界高铁总里程的60%以上。高铁技术的创新发展和推广应用,应成为我国主导国际科技合作的重要内容。

过去,发达国家“摊大饼”的城市发展模式导致大城市们患上了人口膨胀、交通拥堵等“大城市病”。破解这一困境,已成为广大发展中国家、特别是“一带一路”沿线国家面临的共同课题。我国的高铁技术正是解决“大城市病”的一剂良药。

可以根据“一带一路”沿线国家的特点,研发城际专用高速列车系统,形成“区域高铁”,将几个乃至更多的中小城镇组合起来形成具有现代大城市功能的集合体,由此创造出一种全新的大城市发展模式;以“区域高铁”为核心,形成服务于城乡居民的,融物流、通勤、通学、商务等为一体的客货运输体系,形成“半小时圈”,将一些间隔百十公里的中小城镇连接成一个有机整体。充分利用高铁优势,探索出“区域高铁”与“中小城镇集合体”的城市化发展模式,必将对我国城市规划和“一带一路”沿线国家经济发展起到重要促进作用。

建议由我国牵头发起,充分利用高铁技术优势和建设运行经验,开展“创新城市发展模式”的国际科技合作,组织相关专业人员开展攻关;以“区域高铁”为手段,建设试点样板城市,最终形成生态宜居的新型城市发展模式,服务于“一带一路”沿线国家的城镇化进程,打开以我为主的国际科技合作新局面。

■全国政协委员,中国科学院国家天文台研究员,中国科学院院士武向平:克服浮躁心态 重视科学人才队伍建设

我就参与一些大科学工程的切身体会和参加政协调研的感触,谈以下两方面的问题:

一、 大科学装置建设和科学队伍建设的脱节问题。大科学装置从立项到建设是一个漫长的过程,在工程实施期间,经费和人员都围绕具体工程配置,而驱动其后的宏伟科学目标和未来使用大科学装置从事科学研究的人才队伍建设往往被淡化。大科学装置建设竣工之后,并没有培养出使用大科学装置立即开展科学研究的人才队伍,使得利用大科学装置产出重大科学成果的时间严重推迟,甚至贻误了重大科学发现的机遇。

二、 大科学装置建设与科学目标脱节的问题。目前“高大上”的大科学装置建设方兴未艾,但有些装置片面追求设备在国际上独尊的地位,而忽略了其用于科学研究的本来目的。我们要克服追求最大规模科研装置的浮躁心态,把实现宏伟科学目标作为建设大科学装置的唯一推动。

因此,建议:一是科学装置的建设需以科学目标为驱动,不宜片面追求设备的庞大;二是人才队伍建设需要与科研装置建设同步进行。

编辑:刘小源

关键词:科学 国际 计划 国家 建设

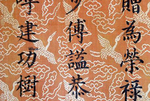

河北南宫发现明成化年间七彩圣旨

河北南宫发现明成化年间七彩圣旨 探访韩国“世越”号沉船

探访韩国“世越”号沉船 韩国前总统李明博首次出庭受审否认检方指控

韩国前总统李明博首次出庭受审否认检方指控 联合国秘书长呼吁各国根除腐败

联合国秘书长呼吁各国根除腐败 伊拉克和中国油企签署油田开发合同

伊拉克和中国油企签署油田开发合同 意大利总统任命朱塞佩·孔特为新政府总理

意大利总统任命朱塞佩·孔特为新政府总理 空军“红剑-2018”演习致力提升体系制胜能力

空军“红剑-2018”演习致力提升体系制胜能力 马德里上演斗牛表演

马德里上演斗牛表演

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅