首页>收藏·鉴宝>资讯资讯

哈佛大学收藏的晚清老照片

作者达山佐仓接着又说福州女子“耳环如轮”:

妇女施耳环,阖乡皆然,而闽妇所著耳环,最伟大可惊,环以银制之,形如桶轮,头上带剑,耳朵亦施此物,其任重矣。

关于这一点,清人有诗曰:“大耳环垂一滴金,四时裙服总元青,蛇头簪插田螺髻,乡下妆成别样形。”根据晚近的调查,福州郊县农妇发饰上,都有雪白银簪三条,俗呼“三条簪”,大约寸余,长六七寸,插诸髻中,或仍满插小簪以示点缀。因其形似刀,中插一支,左右各一支,又叫“三把刀”。民国以后,一些乡绅认为此种妆束极为丑陋,遂公议禁止而普遍革除。

对于此类的妆束,现代著名文学家郁达夫在《饮食男女在福州》一文中就指出:“还有现在东门外、北门外的许多工女农妇,头上仍带着三把银刀似的簪为发饰,俗称他们作三把刀。据说犹是当时的遗制。因为她们的父亲丈夫儿子,都被外来的征服者杀了;她们誓死不肯从敌,故而时时带着三把刀在身边,预备复仇。”郁氏在文中所描摹的,显然源自福州人的传说——此地在春秋战国时期原是无诸故地,及至唐朝大兵入境,将福建男子杀尽,只留下女子婚配单身士兵,故福州人称丈夫为“唐晡人”,而“三把刀”则是心怀怨怼的蛮族妇女用以复仇的武器。

对此,另一位著名作家冰心,在其《故乡的风采》中也写道:“我也见到了日本、美国、英国、法国和苏联的农村妇女,觉得天下没有一个国家的农村妇女能和我故乡的‘三条簪’相比,在俊俏上、在勇敢上、在打扮上,都差得太远了!”

而在晚清,这显然也引起许多西方人的兴趣。二十世纪初美国著名旅行家威廉?埃德加?盖洛(William Edgar Geil)在其所著《中国十八省府》的福州篇中,专门插了数张“福州附近山上的拜狗族土著”、“拜狗族土著的头饰”和“福州的妇女”的照片和图片,反映的也是此类发饰。当然,盖诺笔下的所谓拜狗族,指的其实是市郊山中的畲族。而稍早出身于哈佛大学的杜德维,则显然是寻找四乡各不相同的妆束,作类似于人类学的影像记录。

在“Views in China”(中国风景)影集中,有关福州的第二张照片题作“Southern suburb of Foochow on fire: View from European side of R.Min。 ”,是1876年11月12日所摄,杜德维从仓前山的欧洲人聚居区远眺,隔着台江,但见福州城郊大火熊熊,烟雾弥漫。此一图片,对研究福州城市的灾害,具有一定的资料价值。

关于福州的火灾,与杜德维差相同时的美部会(American Board Mission)传教士卢公明(Justus Doolittle)曾指出:福州府城包围在城墙之内,出了七个高大的城门就是郊区。南门外的郊区约有六公里广阔,当地人称为南台。“外国侨民基本上都住闽江南岸的江滨小山坡上。站在山头眺望,东面远处屹立着鼓山,江水从山脚下蜿蜒而过,江面上舢板渔船风帆点点。朝北眺望,福州市区尽收眼底……”日本人达山佐仓也指出:“各国领事馆在丘垅之上,势高而望阔。”想来,杜德维就是在此远望福州城南郊的火灾,拍下了上述的照片。

在明清时代,火灾不仅是福州城市影响最为深远的自然灾害,而且也成为一个严重的社会问题。近人林步瀛曾指出:“吾闽省会之地,负郭而居者常接屋而连扉,及其不虞于火也,则每数十家、数百家附丽而相随。”在这种背景下,火灾一向令人闻风色变。清代琉球官话课本《学官话》中就提到:

把灯吹灭了睡,如今秋天的时候,那东西都是干燥的,火烛要小心。上床的时节,就把火吹灭睡,也是放心的。

讲得极是,那前日南台尚书庙那里,一连烧了两三遭,多因是他们火烛不小心才会误事了。

讲起那火烧房,那些人好可怜,家里的东西,给人抢去的抢去,给火烧去的烧吊[掉],到第二天来,一条草都没有了,吃也没得吃,穿也没得穿,住也没得住,那大男小女拢做一堆,在那露天地里,啼啼哭哭,我看起来,真真替他心痠,眼泪就要淌出来,实在伤心。

那火烧房,是最凄惨的,何消说,所以火烛小心要紧。

此处提及秋天时节应当小心火烛,这是因为受副热带高气压的控制,在秋天,福州的焚风效应极为明显,民间遂有“秋季火帝出动”的传说。南台尚书庙一带,也就是现在的上、下杭一带,在传统时代是著名的商业区,房屋、店铺鳞次栉比,极易发生火灾。一旦发生火灾,隔岸的仓前山确实可以称得上是“洞若观火”。

对话中提及由火灾引发的社会问题——福州人俗称的“火劫”,即乘着火灾混乱时的抢劫行为。此类的“火劫”,早在明代就相当严重,万历时人谢肇淛在其所著《五杂组》中,即曾提及火患时“恶少无赖利于劫掠”。而琉球官话课本,则更细致地描述了“火劫”之余的惨况。“蜀[一]条草”是福州人非常形象的比喻,“一条草都没有了”,形容火灾劫余赤贫如洗的窘状。关于这一点,传教士卢公明(Justus Doolittle)亦曾指出:

福州人很有理由怕火灾,他们的木头房子容易被点燃,而且一旦发生火灾,就有很多流氓赶来火场抢夺财物。除非失火的人家有许多亲友在现场苦苦守着,否则衣物、家具以及任何有点儿价值的东西都会被这些趁火打劫的“火鹞”抢走。

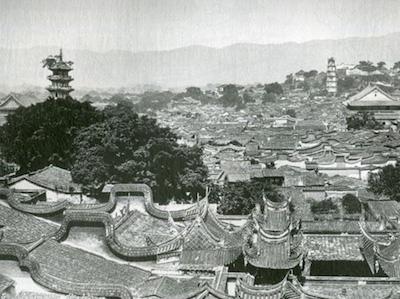

在福州,除了外国人聚居的仓山和作为商业区的南台之外,城内则是省会所在地,于山、乌石山、屏山三山鼎立,其中,又以乌山上的乌塔为制高点。对此,福建巡抚丁日昌曾说:“福建省城内乌石山为第一名胜,可以俯瞰全省形势。”

道光二十五年(1845年),英国领事翻译官租下了乌石山道山观。过了五年,两位英国圣公会传教士前来福州,他们在翻译官金执尔(W.R.Gingell)的帮助下,租得乌石山神光寺住屋两间。其时,正在老家养病的林则徐闻知此事,立即联合地方士绅,上书福州官府,强烈要求驱逐英国人。在福州绅民看来,神光寺为当地生童会课读书之地,外人不得租住,他们严词勒令两位传教士退租。在朝野的强大压力下,传教士无奈之余,只得搬至金执尔租住的道山观内。同治五年(1866年),圣公会传教士胡约翰(John Richard Wolfe)到达榕城后,向道山观董事续订租契,租借了包括文昌宫在内的大片房产。此后,山上教堂洋楼日渐增多,有不少名胜皆为教士所占。在民意的激烈反弹下,官府只得与英国领事交涉,要求乌石山上的教堂悉数撤移至城外。不过,在山上的传教士食髓知味,他们不仅不愿换地,而且还在肆无忌惮地继续扩张。为此,光绪四年(1878年)爆发了著名的“乌石山教案”,神学书院被拆毁、焚烧。此后,英国人被迫迁出了乌石山道山观楼房。不过,在此之前,不少外国人都到过乌石山上,从那里俯视福州城的全貌,杜德维自然亦不例外。

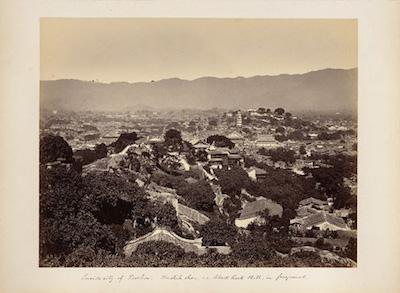

上图是杜德维从乌山之巅拍摄的照片(Inside city of Foochow,Wushih Shan, i.e。 Black Rock Hill, in foreground),颇为动人心魄。从画面上看,远远可见于山之上的白塔,以及其下的孔庙,近前闽式聚落独特的马头墙高低错落,……十九世纪晚期的古城风貌一览无遗。这张照片与差相同时的美国茶商Ted Francis Jones(特德?费兰西斯?琼斯)拍摄的福州双塔照片,并称为迄今所见最为经典的两张福州城市老照片。

除了题作“Views in China”(中国风景)的影集之外,哈佛燕京图书馆中还有一些作为散件的单张照片,其中有不少也颇具价值。由于当年我未被允许复制或拍摄,所以手头并没有保留下相关的照片。不过,我还是尽其所能、大致记录下一些关键的信息,兹据当时的笔记稍作回忆。我记得其中有一张福建官员与洋人的合影——

第一排从左到右包括:都统文,洋人,副主考刘学谦,洋人,总督李兴锐,洋人,将军崇善,洋人,正主考李联芳,洋人,洋人,学台秦绶章。

第二排从左到右则有:委员舒钧,委员郑恩隆,总办孙传衮,盐台鹿学良,候补道黎国廉,城守协王书选,督中协谢,钦差船政大臣魏瀚,委员欧,文案高烺、委员高宝仁,分局秀员高庆铨。

第三排:翻译叶可梁,前侯官县谭子俊,翻译苏贞洪,侯官县刘锡渠,闽县罗汝泽,福防厅吕渭英,福州府玉贵,藩台周莲,候补道聂元龙,臬台朱其煊,粮台启约,翻译林藩,文案陆绳武,文案徐际可。

……

编辑:杨岚

关键词:照片 福州 杜德 德维 宁波

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅