首页>慈善·公益慈善·公益

慈善是慈善者的墓志铭

——一位百岁老人的行善人生

传奇般的别离

大约100年前,美国有一位84岁的老人病逝。他的名言是“在财富中死去的人是可耻的”。他在世界各地捐建了2509座图书馆。他就是“钢铁大王”安德鲁·卡内基,因为慈善,卡内基100年来从未被人淡忘。

100年后的如今,一位107岁的香港传媒大亨去世。他的离去,让无数人感慨和铭记。人们难以忘怀的,不是这位老人的富豪事业,而是他传奇般的慈善人生。

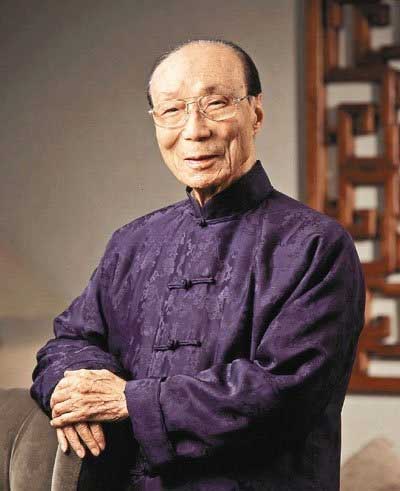

这位老人叫邵逸夫。

邵逸夫并非香港最有钱的人,但却是香港富豪中屈指可数的大慈善家。

有人说,“这位老人所经历过的百年,远比他所拍摄的任何一部影视作品都要精彩”。而慈善,则是他生命中最浓墨重彩的一笔。据不完全统计,他历年捐助社会公益慈善总额超过100亿港币。

根据我国教育部官网发布的消息,自1985年以来,邵逸夫通过邵逸夫基金,与教育部合作,连年向内地教育捐赠巨款建设教育教学设施。

截至2013年,仅仅在内地教育领域,邵逸夫共捐赠近47.5亿港币,捐建中国内地大、中、小学和职业技术学校、师范学校、特殊教育学校6000多个项目,包括图书馆、教学楼、科技楼、体育馆、艺术楼、学术交流中心等,遍布全国31个省、市、自治区。

所以,当1月7日这位老人离世的消息被传媒播报后,许许多多的年轻人第一反应是“好熟悉的名字”,第二反应则是“这是那个给我们捐教学楼的人”。

老人离世后,在互联网的微博和论坛上,许多人满怀真情悼念这位善者,人们自发地随手拍下各地各个学校的逸夫楼并上传,以此为老先生送行,纪念他的离去。这已经在网络上形成一道亮丽的奇景。

仅仅1月7日当天,新浪微博上与逸夫楼有关的内容就超过200万条。

老人的离世,谱写了一个传奇般的别离。

逸夫已去,逸夫楼却还在

“你的学校有逸夫楼吗?”

这句话绝对是一周来互联网上曝光率最高的话语之一。

某门户网站的一项调查显示,“提起邵逸夫,你首先联想到什么?”超过八成的参与者表示:“逸夫楼”。

在百度地图,记者搜索“逸夫楼”发现,大半个中国的版图内都被密密麻麻地覆盖了,这些各个学校里地标性的建筑,仿佛是一座座锦绣的功德碑,记录着老人对教育和慈善事业的杰出贡献。

在不少的学校里,并不只有一座逸夫楼。这些以“逸夫”命名的教学楼、图书馆、实验室,伴随着一代又一代年轻人完成学业走向社会、成为栋梁。逸夫楼,也成为许多高校一代又一代学子毕业照不可或缺的背景。

曾经在武汉大学新闻学院度过本科、硕士、博士时代的张丕万,现在已经是西北大学新闻传播学院的教师,提到武大的逸夫楼,他告诉记者:“现在的西北大学也有逸夫楼,每每看到逸夫楼里进进出出的莘莘学子,我总会感慨,财富如果使用的有价值,究竟可以释放出多大的善意与力量呢?”

华中科技大学当年的校报副主编、现文华学院副院长陈思中回忆说,邵先生是个平常朴实的老人,和蔼慈善。陈思中曾问他,如今事业成功,后半生将如何度过,邵先生笑笑说:“送钱,把赚的钱送出去。”

从30年前开始,邵逸夫几乎年年捐出过亿资金用于慈善事业。

“我非常高兴我对国内十五所高等院校的资助计划已达成熟阶段,通过此计划能对贵校发展略尽绵力是我莫大的荣幸。我将以1000万港元捐赠贵校作为兴建人文科学馆之用。”1987年,邵逸夫先生向武汉大学捐资,在给时任副校长齐民友的信中写道。

3年后,一座造型壮美、气势恢宏的人文科学馆,在武汉大学中心区主轴线上拔地而起。“逸夫楼”与著名的武汉大学老图书馆和行政大楼珠联璧合,形成三足鼎立之势。大楼外观呈“山”字形,屋顶为绿色琉璃瓦,立面造型庄重、朴实,因地形倾斜而形成了不同层次的屋顶花园。除了用于中文、历史、哲学、新闻四系的常规性教学科研,图书馆人文分馆、科学会堂也设立于此。

2002年,又一座逸夫楼——生命科学大楼落成于武汉大学。这座大楼由教育部、武汉大学和邵逸夫共同出资修建,是当时国内高校中单体规模最大、条件最好的生命科学研究大楼。

几十年来,在全国各地的大中小学校里,像这样的“逸夫楼”一栋栋拔地而起。

有网友统计后发现,在网络地图上,可以搜索到的全国各地的逸夫楼有近3万栋之多。

“几乎每个学子的心中都有一栋逸夫楼,逸夫已去,逸夫楼却一直都在……”北京中医药大学博士生江媚告诉记者,她本科就读的江西中医学院的实验楼也是邵逸夫捐赠所建。

“邵逸夫基金教育赠款项目是当前海内外爱国人士通过中国教育部实施的持续时间最长、赠款金额最大、建设项目最多的教育赠款项目。”教育部副部长郝平表示。

邵逸夫离世后,全国各地许多大学生在个人网页上“晒”出与“逸夫楼”的合照,以这种方式向邵逸夫致敬。

“谢谢你提供了陪伴我们青春的教学楼。”一位网友在悼念邵逸夫的微博中如是说。

编辑:罗韦

关键词:邵逸夫 慈善

第一届中美气候领导峰会在洛杉矶召开

第一届中美气候领导峰会在洛杉矶召开 泰国魔性少年时装照走红:自诩最时尚

泰国魔性少年时装照走红:自诩最时尚 武术高手聚峨眉“金顶论剑”

武术高手聚峨眉“金顶论剑” 潜冰湖追极光 芬兰招聘冒险家去极地工作

潜冰湖追极光 芬兰招聘冒险家去极地工作 第70届联合国大会开幕

第70届联合国大会开幕 “国玉”市场遇冷价格低迷

“国玉”市场遇冷价格低迷 第69届联合国大会闭幕

第69届联合国大会闭幕 数万日本民众包围国会反对安保法案

数万日本民众包围国会反对安保法案